Il est tombé dans la marmite de la lutte gréco-romaine quand il était petit. Dans cet univers, pas de potion magique. Pour réussir, la recette est simple ; des qualités de combattant et du travail. A condition de s’entraîner, de s’entraîner dur. Au jeu des sept familles, il y a la famille Guénot, avec le père et les deux fils. L’aîné, Christophe fut le premier à accéder au niveau mondial en accrochant la médaille de bronze en Lutte Libre aux Championnats du monde 2007 (son frère cadet, Steeve, termine également vice-champion du Monde), avant de renouveler sa performance l’année suivante aux JO de Pékin en 2008 en Lutte Gréco-Romaine dans la catégorie des moins de 74 kg. Cette même année, son jeune frère Steeve, de six ans son cadet remportera la médaille olympique dans les moins de 66 kg.

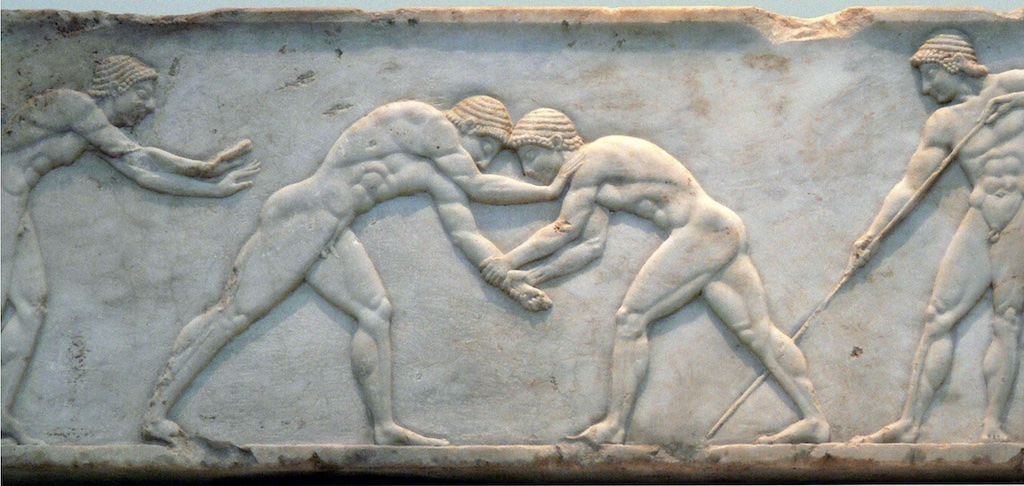

La Lutte gréco-romaine est une forme de lutte dans laquelle les lutteurs ne peuvent utiliser que leurs bras et ne peuvent attaquer leurs adversaires uniquement par le haut du corps ; contrairement à la lutte libre, où ils peuvent aussi utiliser leurs jambes et tenir leur adversaire en dessous de la ceinture. Le combat se joue en deux périodes de trois minutes. Au bout 60 secondes de combat « debout », le combat passe en position « à terre » : un lutteur, en général celui qui n’a pas l’avantage, se place les deux mains et deux genoux au sol et doit se défendre pendant 30 secondes des attaques de son adversaire. Puis c’est au tour de son adversaire.Les différentes prises et actions réalisées par un lutteur sur son adversaire lui accordent plus ou moins de points (de 1 à 5 points). Celui qui a le plus de points remporte le combat. Le règlement a un peu changé mais ça reste de la lutte.

TOMBÉ DANS LA MARMITE !

Comment es-tu venu à la Lutte ?

Christophe Guénot : J’ai débuté la Lutte à l’âge de 6 ans ; mon père était lutteur. On était une famille de lutteur. La lutte c’est souvent familial. Mais il y a aussi des jeunes de quartiers qui ont découvert la lutte dans un petit club de village. T’as pas un gamin qui se lève et qui dit : « Tiens, aujourd’hui, je vais faire de la lutte ». C’est rare, très rare. Sur l’échelle sociale des pratiques sportives, on est tout en bas. Même la boxe socialement est plus attractive que nous.

En dix ans avec équipe de France au plus haut-niveau, même s’il manque la médaille d’or Olympique, ton palmarès international est particulièrement éloquent.

Christophe : Tout jeune, je gagnais des médailles internationales mais je n’arrivais pas à remporter des médailles sur des compétitions de référence. J’avais gagné les jeux Med à 22 ans. En Lutte cette compétition est relevée (plusieurs pays de l’ex Yougoslavie, la Turquie, …). Et puis, entre la troisième place et la première place, il n’y a pas grand-chose. Aux Jeux, je perds à deux reprises contre le Champion Olympique. A Pékin notamment, je l’avais toujours battu. C’était un Géorgien. À cette époque, il y avait la guerre avec la Russie, il s’était fait un peu bombardé. Ça l’a transcendé, et ce jour-là, il a éclaté tout le monde.

Avec le recul, comment analyses-tu tes points forts et tes points faibles ?

Christophe : Au niveau des points forts, j’étais très solide en attaque au sol. J’étais reconnu comme un spécialiste de l’arraché au sol, et je marquais systématiquement en attaque. C’est souvent comme ça que j’arrivais à gagner mes combats. Debout, j’arrivais à me maintenir au score. J’avais un bon cardio, il ne fallait pas que je perde trop de points. Dès que cela se jouait au sol, je marquais 9 fois sur 10. Ma stratégie était donc de patienter pour l’attaquer au sol. Lorsqu’un combat ne marque pas de points debout, l’arbitre demande à celui qui n’a pas l’avantage de se mettre au sol pour débloquer le score. Au niveau de mes points faibles, à l’inverse, c’était la défense au sol. Je prenais trop souvent des points. Actuellement, les meilleurs en défense au sol sont les Russes. Ils prennent rarement de points. C’est lié au fait qu’ils ont le placement et la technique. Lorsque c’est un peu serré en attaque, les Russes gagnent la plupart du temps en défense. A priori, les Russes ne pourront pas participer aux compétitions internationales, donc aux JO 2024, suite au conflit avec l’Ukraine (mais il semble que cela soit remis en question !).

Comment as-tu relevé le défi du double projet ?

Christophe : En 2007, j’ai obtenu un Contrat d’Insertion Professionnel (CIP) à la RATP pendant deux ans. Ce n’est qu’à 28 ans que j’ai pu bénéficier de ce contrat. Cela me permettait de me libérer du temps pour m’entraîner et gagner un peu d’argent. Avant c’était un peu la galère. Je savais que je ne resterais pas à la RATP. L’entraînement était ma passion et je voulais être entraîneur. Ghani Yalouz, DTN de Lutte à l’époque m’a beaucoup encouragé pour passer le concours du Professorat réservé aux Sportifs de Haut-Niveau et j’ai pu bénéficier du dispositif de suivi individualisé réservé aux médaillés mondiaux. Après deux échecs, j’ai enfin réussi mon concours en 2010. Diplôme en poche, j’ai immédiatement obtenu un poste de Conseiller Technique Sportif (CTS) à l’INSEP, ce qui me permettait de m’entraîner sur place et de me préparer pour les JO 2012.Juste après les jeux, à 33 ans, je prends mon premier poste d’entraîneur du « pôle France » au CREPS de Dijon. Tout seul, en responsabilité pendant un an de 18 gamins (U17/U20), j’ai rapidement été confronté à la réalité du métier. C’était d’autant plus compliqué que j’ai eu un enfant avec ma compagne de l’époque qui vivais à Paris. Je faisais des Aller-Retour….

Que s’est-il passé depuis ton arrêt des compétitions dans la Gréco en 2012 ?

Christophe : Au niveau des performance françaises, on a assisté à un véritable trou de génération. Aux JO de Pékin en 2008 nous avions 5 qualifiés, puis 4 qualifiés à Londres en 2012, nous n’avons plus eu de qualifiés à Rio 2016 comme à Tokyo 2020. À mon époque, le même collectif de l’équipe de France avait tenu une dizaine d’année. Aujourd’hui de nombreux lutteurs intègrent l’équipe de France pendant un ou deux ans et après, la plupart arrêtent. Ils veulent du boulot, ils veulent de l’argent. Au départ de leur parcours de lutteur, les jeunes formés dans les clubs sont motivés et ne pensent pas à l’argent. Leur seule référence, ce sont les Jeux Olympiques à la télé. Ils n’ont pas beaucoup de repères à propos des exigences pour accéder au très haut-niveau.

Au lieu d’envisager le chemin de la performance comme un long processus de transformation progressif, ils veulent tout de suite le graal, la médaille olympique.

Christophe : Dès leur sélection à l’INSEP, les lutteurs mesurent réellement le chemin à parcourir pour accéder au haut niveau international et prennent conscience que ce sera difficile, très difficile. De plus, on leur demande d’avoir un double projet pour assurer leur avenir. La plupart ne sont pas réellement impliqués dans leurs études. Et finalement, on perd beaucoup de bons athlètes qui n’arrivent pas à se projeter dans ce long parcours, très incertain, du haut-niveau. Lorsque cela devient trop compliqué pour eux, ils arrêtent et vont bosser. A 22, 23 ans, les jeunes lutteurs de l’INSEP sont tentés d’aller bosser à droite à gauche, faire un peu d’entraînement ou de coaching pour gagner trois sous. La plupart vivent leur implication comme un sacrifice, avec, il faut bien le reconnaître, pas grand-chose au bout. Pour eux, ils ne gagnent pas leur vie. C’est compliqué pour la plupart des lutteurs.

Comment arriver à ce qu’ils puissent vivre leur parcours dans le haut-niveau comme une aventure ? Pour réussir son projet, il est nécessaire d’avoir confiance en soi pour se projeter avec optimisme dans l’avenir. Si leur situation sociale est compliquée, qu’ils n’arrivent pas à financer leurs loyers…, leur vie peut rapidement être moins joyeuse.

Christophe : La plupart des parents n’ont pas d’argent et ne peuvent pas les aider. Ce sont souvent les gros clubs qui les financent. Du coup, ceux qui ont été formés dans des petits clubs partent dans les gros clubs. L’INSEP, les pôles c’est payant, même si la fédé apporte sa participation. Il faut quand même payer. Et puis, il est important de considérer qu’il faut au minimum une dizaine d’années de formation pour accéder au haut-niveau. Mon frère Steeve a commencé à 12 ans et à 22 ans, il est champion Olympique. En ce qui me concerne, je suis rentré en sport-étude à 14 ans. A 24 ans, j’étais bon, mais je ne performais pas vraiment au niveau international sur les grandes compétitions. J’ai réalisé mes meilleures performances aux alentours de 28 ans. Ce temps exige du travail et des concessions, et la jeunesse aujourd’hui est impatiente, veut tout, tout de suite. Dès lors, le haut-niveau n’a plus sa place.

Concernant le collectif 2024 – 2028, quels sont les points prioritaires à travailler, les compétences à développer ?

Christophe : En France, la plupart des lutteurs débutent par la lutte libre mais ne pratiquent pas la gréco…C’est pour cela que notre équipe, issue de la lutte libre, n’a pas suffisamment d’expérience en gréco. Ils doivent travailler leurs techniques, leurs stratégies de combat, d’autant plus que l’on a du retard par rapport à certains pays, notamment les blocs de l’est. Eux, se spécialisent très tôt. Dès l’âge de 6 ans, ils font de la gréco. Nous en France, on découvrait la Greco de haut-niveau au moment où l’on débarquait à l’INSEP, en général vers 18 ans. Aujourd’hui, ça change doucement, on commence à se spécialiser plus tôt vers 12 ans.

Un entraîneur de lutte me confiait récemment que les lutteurs français partent trop souvent perdants dès qu’ils sont opposés à des Asiatiques. Peut-être sont-ils trop focalisés sur le classement, sur le niveau des équipes et pas assez sur le combat.

Christophe : Oui, on est sur le registre des représentations. Pour évacuer ces représentations erronées, je crois que le meilleur moyen est d’être souvent confronté à ces nations. Il y a plusieurs écoles, notamment l’école Russe. Ce sont de très bons techniciens, très bons au sol en défense. La plupart des Russes arrachent sur le côté. Et c’est très dur de défendre sur le côté. On n’est pas suffisamment préparé à les contrer. L’école Asiatique est plus axée sur le physique, très performants dans les petites catégories. Pour battre les Russes, ils mettent du rythme, ce sont des piles électriques. Ils ne s’arrêtent jamais. Tout ce qui est Coréen, Japonais, c’est tout de suite plus physique.

La lutte, c’est du combat. Et la seule question à se poser est : « Comment vais-je faire pour le battre ? Au-delà de la nécessité de développer la technique et les qualités physiques (force, endurance de force, souplesse…), le combat exige que chacun soit capable de mettre en œuvre une stratégie appropriée pour battre l’adversaire. C’est peut-être là que se situe l’approche stratégique dont tu parles.

Christophe : On analyse, on connait les adversaires ; mais de mon point de vue, on ne travaille pas assez sur ces aspects-là. L’analyse vidéo nous permet de prendre quelques informations sur les meilleurs, mais on n’a pas de banque de données sur tous les lutteurs. Dans ce milieu, il y a beaucoup de turn-over (à l’exception des tous meilleurs). Chez les Russes par exemple, la sélection change souvent. A chaque compétition, tu vois des jeunes qui arrivent, d’autres que tu ne revoies plus. C’est quand même déstabilisant cette densité.

« N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe » s’amusait Victor Hugo. Toute performance est bien l’affirmation d’une singularité. Si vous copiez les Russes, vous serez moins bons que les Russes, la copie étant toujours inférieure à l’original.) Si vous copiez les asiatiques, vous serez moins bons que les asiatiques, …parce qu’ils ont auront toujours une longueur d’avance. Comment faire la différence ?

Christophe : A l’époque, lorsque j’étais compétiteur, on partait une centaine de jours à l’étranger. Et c’est ce que l’on va faire maintenant. Après Font-Romeu, on part quasiment toute l’année à l’étranger. En février, on part 15 jours pour un tournoi en Croatie rencontrer des équipes de l’Europe de l’Ouest, et après on reste en stage avec les autres équipes pour travailler ensemble, partager. On a constitué un groupe (d’une quinzaine de nations : Allemands, Finlandais, Suédois, …) pour battre le bloc de l’est. Depuis 4 ans, on a créé ce groupe de coopération. En Croatie, il y a 200 lutteurs qui participent au stage. On fait trois groupes, les petites catégories, les moyens et les plus lourds. Dans la catégorie des 97 kg, notre unique représentant français, Loic Samen n’a pas de partenaires en France. En Croatie, Il va pouvoir combattre chaque jour un mec différent sur les quinze jours du stage. En comparaison, le judo, dispose d’un réservoir beaucoup plus important avec 500 000 ou 600 000 licenciés. Et malgré tout Teddy Riner est obligé d’aller chercher la concurrence ailleurs. Quelques jeunes français ont du potentiel. Ils ont remporté des quelques tournois internationaux mais pas encore de tournois majeur. Ils ont réalisé une 5ème place aux championnats du monde 2022. Le problème est le manque de densité, on n’est pas présent dans toutes les catégories. La plupart des lourds se sont fait happer par le rugby, le judo, les sports co…. On s’est fait un peu piller. En revanche, dans les catégories 67 et 77 kg, on a plusieurs gars en concurrence. Ça relève bien le niveau. On manque réellement d’opposition dans de nombreuses catégories. Il nous faudrait de la concurrence au quotidien et pas seulement lors de stages à l’étranger. Lorsque l’on est en France, on fait beaucoup de préparation physique mais pas assez de combat.

Développer des compétences de combattant exige que les lutteurs soient souvent confrontés à des oppositions qui leurs posent problèmes, et donc à une diversité de styles. Un lutteur français, même s’il est moins fort sur le papier ; dans le combat, il doit trouver la solution pour battre son adversaire. Faut être malin et vite comprendre l’adversaire. C’est le sens de la lutte.

Christophe : Oui, c’est pourquoi, il leur faut souvent s’entraîner dans des conditions proches des compétitions internationales, notamment en termes d’opposition. Et donc aller là où ça se passe ; les pays de l’est ; Cuba, l’Asie, … On voit comment les entraîneurs entraînent. On prend le temps d’observer, de prendre des choses chez les autres qui nous paraissent pertinentes. On prend un peu de partout et c’est à partir de là que l’on doit être en mesure d’affirmer notre propre style.

L’INSEP a une expertise reconnue mais n’est-ce pas un lieu où les gamins se laissent parfois porter du fait qu’ils ont « tout » à disposition ? Comment les engager à plus s’impliquer dans leur projet et prendre leur vie en main ?

Christophe : Le constat est que nos lutteurs manquent d’autonomie. On leur fait « tout ». Tout est servi sur un plateau. Ils disposent de la réathlétisation, du kiné, du médecin, du dentiste, du coiffeur, … Au point où certains ne prennent même pas le temps d’aller voir le médecin, alors qu’ils ont juste 100 mètres à faire. Ils ne se rendent parfois pas compte des services dont ils peuvent bénéficier. Comme par exemple, de pouvoir être accompagné par un nutritionniste au regard des catégories de poids.

L’INSEP est une force mais ils ont aussi besoin d’aller voir ailleurs pour s’affirmer dans leur projet. Un combattant ne peut être docile. En fait, il serait peut-être nécessaire d’encourager les meilleurs à s’extraire pour un temps, de leurs clubs, aller à l’étranger, vivre d’autres expériences ; comme le font de nombreux jeunes Australiens encouragés, à l’issue du bac, à prendre une année sabbatique pour voir le monde.

Christophe : Cela ne se fait pas trop en gréco. Il y a bien quelques athlètes qui sont partis un an s’entraîner et découvrir le monde, notamment aux Etats-Unis. C’est une belle expérience. Mais souvent, ils ne sont pas assez encadrés et cela peut devenir rapidement compliqué pour eux. Récemment, on a eu un jeune qui est parti s’entraîner seul en Azerbaïdjan trois semaines.

Pourquoi ce stage à Font-Romeu en ce début d’année ?

Christophe : On est déjà venu l’année dernière, et pendant la période COVID parce qu’on ne pouvait plus partir à l’étranger. On souhaitait faire un stage de reprise de quinze jours juste après les fêtes. Octobre, novembre décembre, on était à l’INSEP pour participer aux championnats par équipes des clubs, … Ici, on fait de la lutte 1 j sur 2, le reste du temps du ski, de la natation, …Ils sont contents, cela les sort de leur environnement et ça favorise la cohésion de groupe.

Les contenus de votre préparation physique s’inspirent beaucoup des techniques de combat en gréco, notamment avec des actions de dos et des cambrures impressionnantes.

Christophe : Oui, mais cela suppose en préalable qu’ils maitrisent les fondamentaux de l’haltéro notamment pour le placement, l’alignement postural, le dynamisme, …Sur ces bases, ils peuvent ajuster leur technique en fonction des règles de la lutte gréco. C’est vrai que parfois, ils cambrent… et quand on ne connait pas l’activité, on peut penser que c’est dangereux et que les lutteurs peuvent se blesser. Dans la mesure, où ils font beaucoup de muscu, on a très peu de blessés à l’entraînement ou en compétition. Ils se blessent plutôt lorsqu’ils pratiquent des activités inhabituelles comme les sport-co. Quand ils luttent, ils maitrisent. Ici, je suis accompagné par Yvon Reimer, qui a accepté la proposition de la nouvelle DTN d’être le Manager de la cellule Paris 2024 des trois styles (lutte libre, lutte gréco-romaine et féminine) à condition d’être aussi sur l’entraînement de la gréco. Yvon a été champion du monde dans toutes les catégories d’âge (à l’époque de Ghani Yalouz). Il est plutôt profil « Méthode a l’ancienne ». On est pleinement en phase sur les grandes lignes.

On est toujours prisonnier, à notre insu de nos propres représentations. Vos parcours respectifs, d’athlètes puis d’entraîneurs, vous ont amené à développer une vision de la lutte Greco qui impacte votre stratégie et vos priorités. L’échange est important parce que cela permet de vous décoller de vos représentations, de clarifier vos différents points de vue … et ainsi élaborer une stratégie autour d’une vision partagée. Quels sont vos objectifs ?

Christophe : Le groupe qui s’entraîne ici, est sur l’objectif 2024 mais les athlètes seront plutôt prêts en 2028. Pour 2024, on aimerait qualifier au moins un lutteur pour que la France soit représentée, mais on peut également en qualifier deux ou trois. Contrairement au judo français qui dispose de quotas dans chaque catégorie, nous n’avons aucune place attribuée du fait que les JO soient organisés en France. Cette décision relève de la fédération internationale. Les qualifs commencent en septembre 2023, les 5 premiers des championnats du monde sont qualifiés, puis les deux premiers d’un tournoi européen, et ensuite les trois premiers d’un tournoi mondial. Les deux dernières places pourront enfin se gagner lors des tournois continentaux (donc européens pour nous). Au final, 16 meilleurs lutteurs mondiaux seront sélectionnés dans les 6 catégories. Entrer dans les 16 sera compliqué. C’est à mon avis dans la catégorie moins de 67 kg où, sur le papier, on pourrait avoir les plus grandes chances de médailles. Plusieurs potentiels, notamment Sylla Mamadassa, Gagik Snjoyan, un Arménien (vice-champion du monde des moins de 23 ans en 2022), …Ils sont trois ou quatre à se tirer la bourre. Dans la catégorie des moins de 77 kg, deux, potentiellement ont une carte à jouer, même s’ils ne sont pas favoris. Il y a une différence majeure entre un championnats du monde où tu peux avoir plus de 50 compétiteurs par catégorie, et les JO qui concernent uniquement 16 compétiteurs. Une fois sélectionnés, il est procédé à un tirage au sort des 16 meilleurs pour le premier tour, puis il en reste 8, puis 4, puis 2. Ça va vite… mais tout est jouable.

Comment communiques-tu avec tes athlètes ? Le bon entraîneur doit trouver les mots qui font sens à l’athlète et parler le même langage. Le travail est de trouver les mots, les images qui font résonnance.

Christophe : La communication est très individuelle ; certains sont plus ou moins attentifs à ce que je dis. Tous ne parlent pas très bien français. Il faut que je trouve mes mots, et parle avec leurs mots. Si j’emploie des mots trop scientifiques, ils ne comprennent pas. Le langage doit être courant, familier.

Les gestes permettent parfois de se passer des mots, même parfois un regard peut suffire. Tout dépend des athlètes. Avec le bruit des encouragements du public, parfois, ils n’entendent pas. Il nous arrive de crier… Le combat, c’est deux fois 3 minutes avec 30 secondes de pause. L’idéal est de trouver les mots à la pause.

Certains ont besoin de comprendre avant de faire, …d’autres ont besoin de faire pour comprendre. Il y a ceux quand ils perdent, tu ne peux pas leur parler parce qu’ils ont besoin de se retrouver. Pour d’autres, c’est l’inverse, quand ils perdent, il faut aller discuter avec eux, … Chacun est différent et la difficulté pour l’entraîneur est parfois de comprendre un athlète qui a du mal à communiquer.

Christophe : Dans notre milieu, les entraîneurs fonctionnent essentiellement à l’intuition. Elle ne vient pas de nulle part mais de nos expériences, de notre capacité d’écoute et d’observation… Sans parler de technique, tu vois des choses essentielles qui relèvent de la posture, de l’attitude, du regard, des appuis, … Tu perçois même l’expression de la force d’un lutteur, ses lenteurs ; ses accélérations. On est nécessairement attentifs aux signes. L’entraîneur est un traqueur d’indices. Tu repères beaucoup de choses sur les visages … Mais on ne peut pas mettre tout cela en équation. Chaque entraîneur procède à son insu d’une synthèse qui lui est propre et qu’il incapable d’exprimer réellement. C’est peut-être ce que l’on nomme intuition.

Les entraîneurs ont de l’expérience mais n’ont pas toujours les mots, … Les mots qui vont aider un athlète à trouver les solutions. Si on regarde ensemble un lutteur, je ne vais pas voir ce que tu vois. Il y donc une expertise de l’entraîneur, acquise tout au long de son parcours, quelque chose d’assez subtil, qui lui permet de voir des choses que personne ne voit. Quand on demande à un entraîneur ce qu’il a vu, parfois, il ne sait pas trop. Mais il a vu quelque chose. Parfois, cela peut juste relever d’un sentiment que l’athlète n’est pas présent, n’est pas dans le bon tempo, n’est pas juste, ne fait pas les bons choix, …

Christophe :Oui pour donner un exemple, les entraîneurs expérimentés sont capables d’identifier dans quelles dispositions un lutteur entre sur le tapis. Cinq minutes avant le combat : « Là j’ai un peu mal à l’épaule ». On se demande parfois avec les autres entraîneurs, si ce lutteur n’est pas en train de se préparer à justifier un échec. Certains se trouvent des douleurs parce qu’ils n’assument pas leurs responsabilités dans le combat à venir. C’est souvent les mêmes, il y en a qui ne se plaignent pas et d’autres qui demandent un strap dix minutes avant un combat. « Mais non, il ne faut pas montrer à l’adversaire ta fragilité à cet endroit-là ! Sans strap tu seras certainement plus sensible à la douleur… Mais, c’est le jeu de la compét, il faut donc jouer. » Entre deux rounds, un athlète : « Moi, je suis fatigué… » et ma réponse : « Oui mais ton adversaire aussi il est fatigué ». Là, tu te dis que cet athlète a déjà perdu, il a tourné.

N’auraient-ils pas besoin d’un accompagnement pour mieux gérer ces situations ?

Christophe : La confiance se gagne dans les expériences du combat. Certains ont besoin de mieux savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent pour ne pas se laisser envahir par le stress, souvent lié à l’enjeu de l’évènement. Deux ou trois lutteurs de l’équipe ont souhaité être accompagnés en préparation mentale, mais cela relève de leur propre initiative. La lutte est un milieu assez pudique, peut-être par crainte de se sentir fragiliser par de futurs adversaires potentiels. On ne parle pas de ce sujet avec eux, et donc on n’a pas de retour. Ceux qui ont tendance à aller vers le préparateur mental sont plutôt des lutteurs qui expriment rarement leurs sentiments, leurs émotions. Ce sont généralement les moins communicants et les plus réservés. Peut-être ont-ils le désir de mieux trouver les mots pour rencontrer, partager et échanger avec l’entraîneur et se désinhiber dans la prise de parole. Certains profils de lutteurs, ne parlent pas beaucoup, ce sont souvent des taiseux. Ces athlètes, qui ont souvent fort potentiel, ont pris conscience que pour aller vers le très haut niveau avec leurs entraîneurs, il est nécessaire d’exprimer les choses.

Propos recueillis par Francis Distinguin